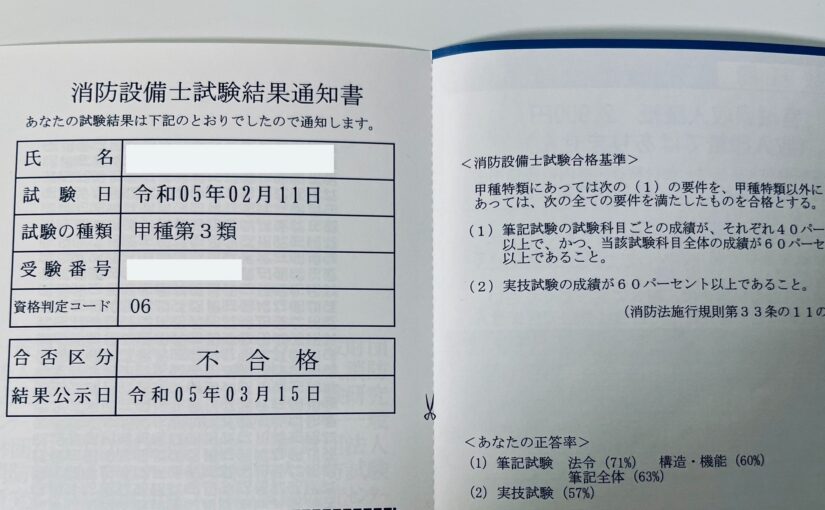

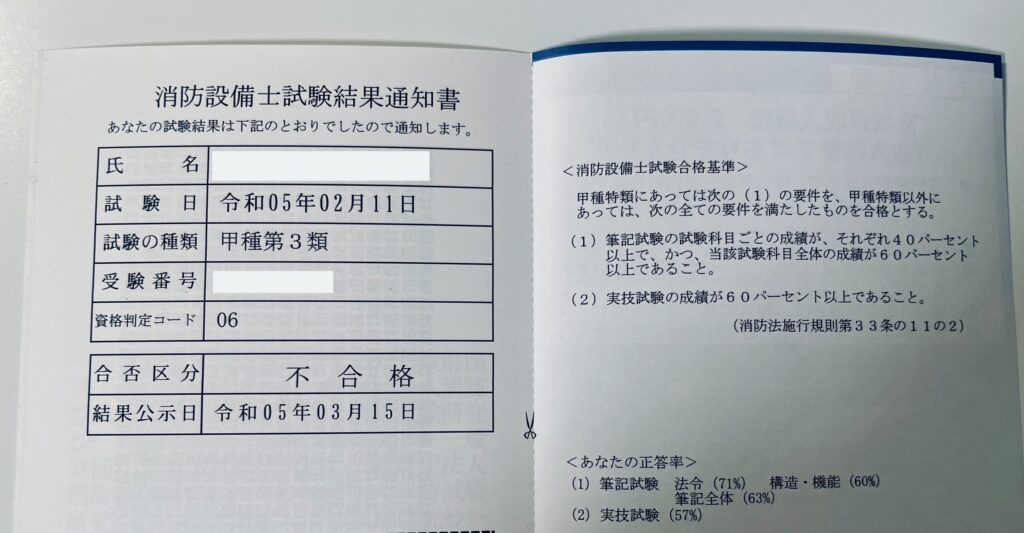

2023年2月11日(土・祝)、消防設備士甲種3類の試験を受けてきました!感想をひとことで言うと、難しかったです!暗記した細かい数字はぜんぜん出なくて、暗記しなかったやつがぼろぼろ出てくるという試験あるあるなやつでした。実技がやばいし筆記もやばい!いやー泡(2類)と違って舐めてかかれないですねガス消火(3類)、難しかった!ほろ苦すぎて全部忘れてしまいたいんですが、次回のために覚えていることをメモしておきます。

出題内容

消防設備士は問題文を貰えないので会場を出た瞬間にどんな問題が出たかはほとんど忘れたのですが、実技についてがんばって思い出してみました。

鑑別

- 謎の弁の写真を見て、名称と用途を答える(正体がわからなさすぎて検索もできないのでほんとに謎)。

- 配管に取り付ける謎の装置の写真を見て、名称と用途と矢印部分の使い道を答える(正体がわからなさすぎて検索もできないのでほんとに謎)。

- フランジの絵を見て接合方法の名称(フランジ接合)と矢印部分の名称(ガスケット)と使用場所を答える。

- 移動式(粉末)の器具の絵を見て、矢印部分の名称と使い方を答える。

- 貯蔵容器(加圧式)の機器点検の方法について穴埋め。

製図

- 窒素(全域)の模式図を与えられ、間違いを5つ指摘する。

- 二酸化炭素(全域)の3室(うち一室が通信機器室)の平面図が与えられ、消火剤の量と容器本数を計算する。

という内容でした。製図はそこそこできた気がするけど鑑別がやばい。特に最初の謎の写真2つは謎すぎて全滅っぽい。あんなん参考書に出てこなかったしわからんわ。

筆記

一方筆記の方はというと、全部で3科目あるうちの「消防関係法令」はそこそこできたんですが、「構造・機能及び工事・整備」が壊滅的でした。特に電気と規格は10問中2問くらいしか取れてない気がする。「基礎的知識」は免除したので、結局全体で6割取れているかは非常にあやしい。

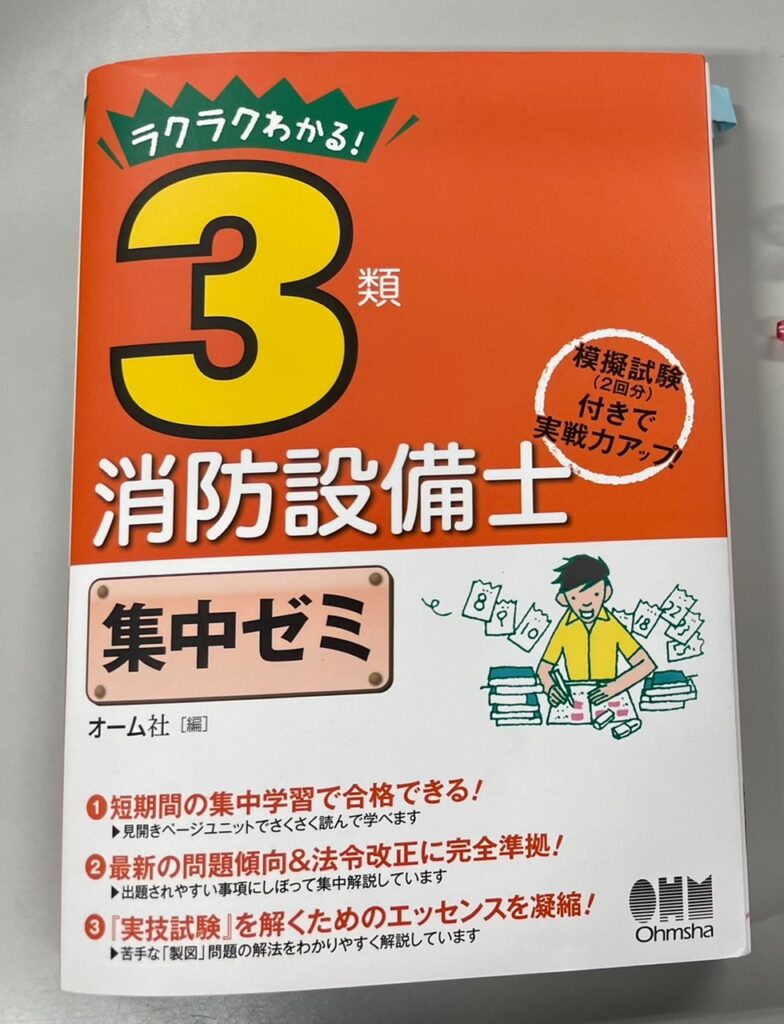

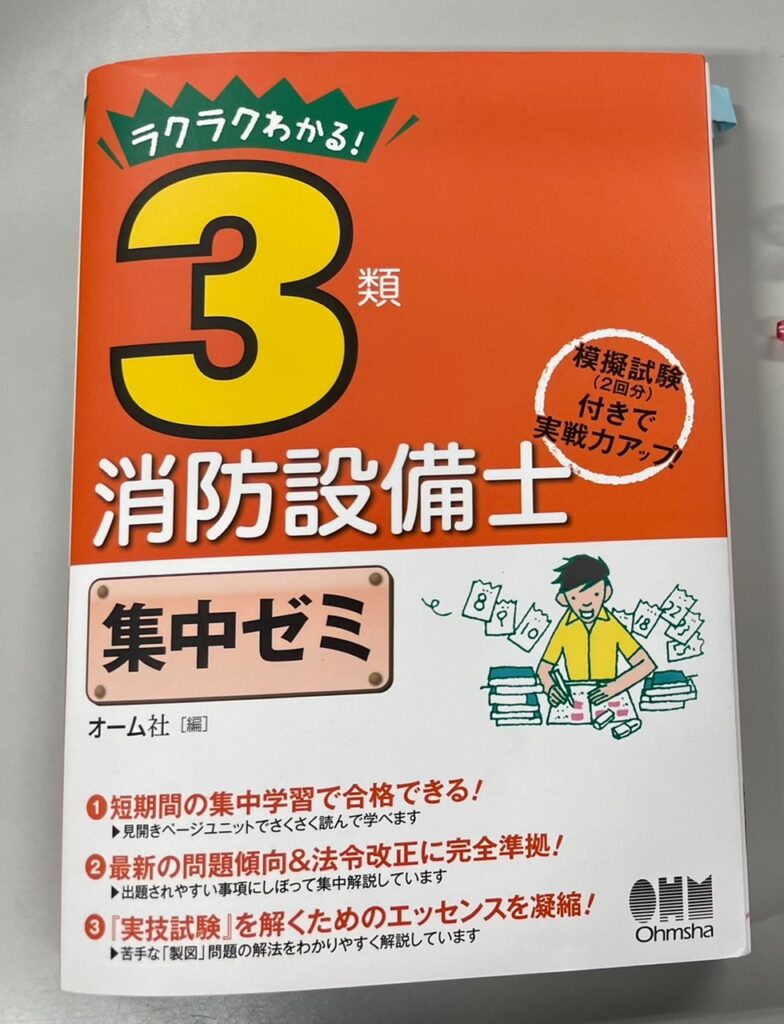

今回はこの一冊だけで挑みました

今回はこの一冊だけで挑みました

(甲2のときから薄々気づいてたけど、オーム社さまの「ラクラクわかる!3類消防設備士集中ゼミ」って、「構造機能及び工事整備」の「電気」についてがまるっと抜けてるよね…?再挑戦するなら別の問題集が必要な気がする)(まわりの人も結構この本持ってたんだけど、みんな電気対策どうしてるの…?)

当日のことのメモ

5:40 起床。土曜なのに普通に会社行くのと変わらない時間に起きて身支度して朝食。

7:45〜詰め込み学習(30分間)。ここで初めて製図をする。当日朝だぞ正気か。

8:20出発。前夜の雪でそれなりに積雪している。滑ったり転んだりすると縁起が悪いので注意して歩く。

大学最寄駅から会場までこれが点々とあって、えもいえぬ気持ちになりました

大学最寄駅から会場までこれが点々とあって、えもいえぬ気持ちになりました

9:00 試験室の座席着。会場は甲2のときと同じ地元の大学。前回2月に受けた時は教室内が極寒だったため用心して厚着していったら、今回はむしろ暑いくらいだった。まあ寒いよりはよかった。

9:10〜最後の詰め込み学習(20分間)。

- まわりの人もオーム社の同じ参考書をけっこう持っている。

- 甲3の受験者数は33人。思ったより多い。

- 黒板に貼り出された各席ごとの試験終了時間を見る限り、一部免除してるのが22/33人だった。甲種3類を最初から受けるような酔狂な人はいないので全員権利を持っているはずだから、1/3の人はあえて免除しない選択をしたということか。ほー(私はもちろん免除した。理由は甲2のときと同じです)。

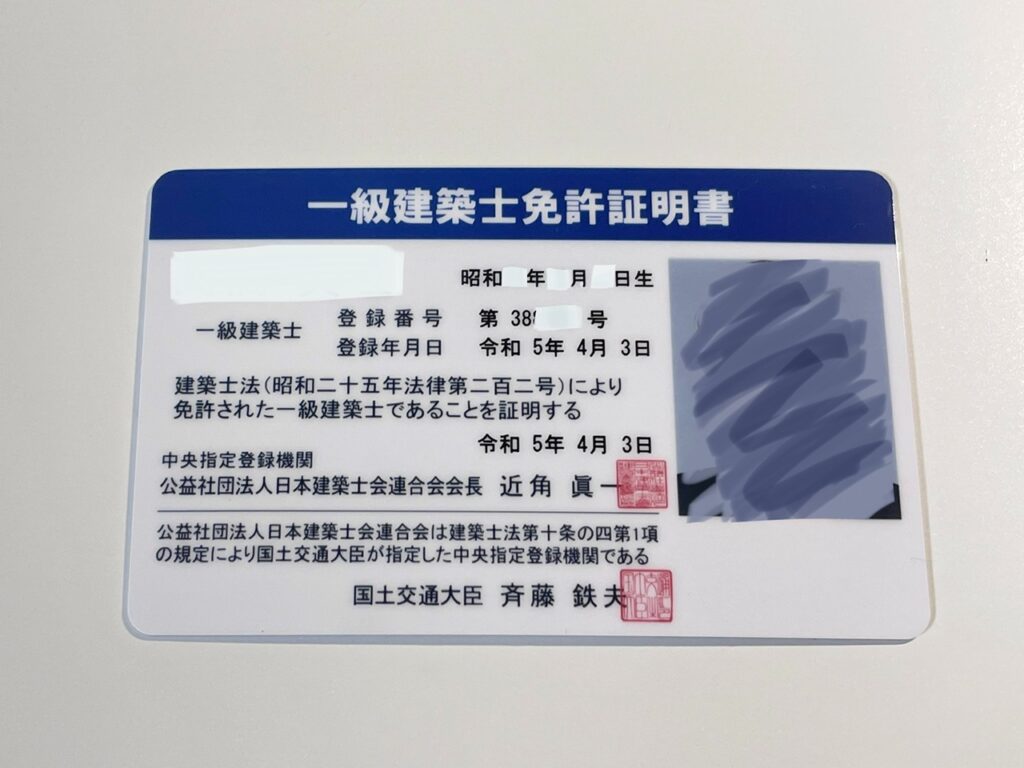

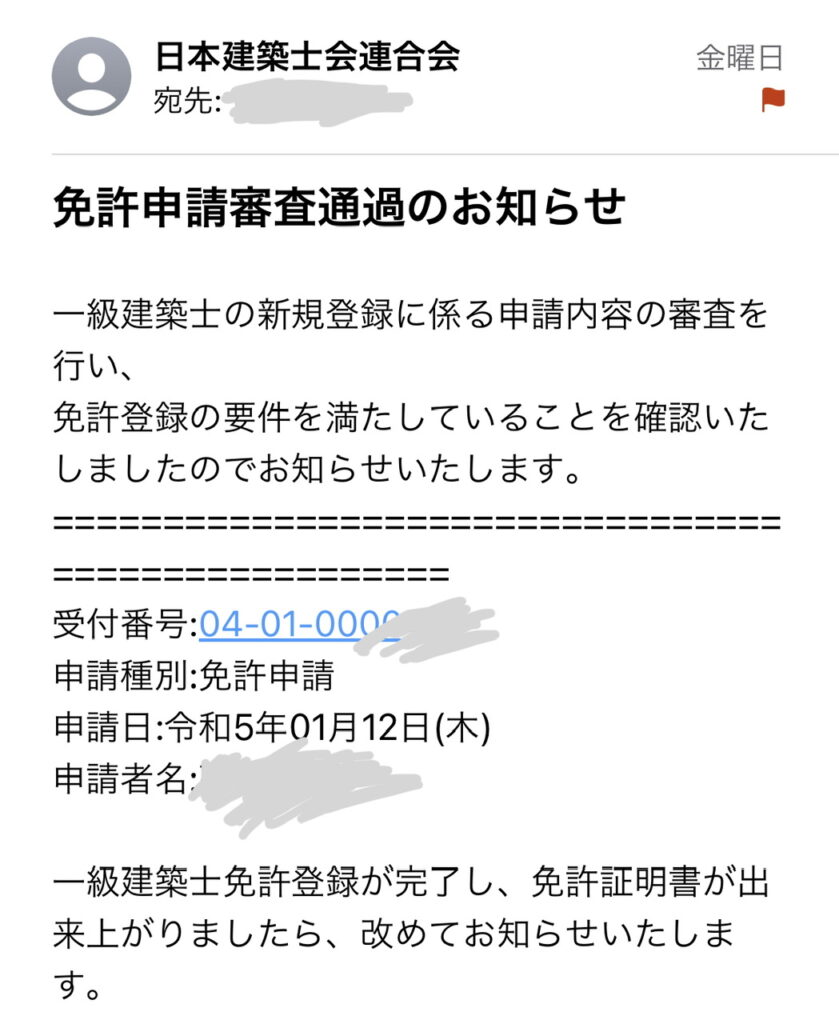

- 消防設備士は合格基準が絶対値なので自分との戦いだから、他の受験生を見てもなにも思わないので平和でよい。(これが一級建築士だと純然たる相対試験で周りはすべて敵なので学校でも会場でも周囲の人に対して「お前ら全員失速しろ」と常に思っていた)(むしろ積極的に自らの攻撃性を高めようとして髪を一部金髪に脱色するなどしていた)

などと思いながらごりごりと数字を暗記。

9:30 試験監督官による説明が開始。30分も何話すんだよと思っていたが30分かけていろいろ説明された。30分も聞いてると直前に詰め込んだ暗記内容が飛んでしまうのでほんと良くないこのシステム。15分くらいにしてほしい。

10:00 試験開始。むっずかしい。

11:50 諦める。問題用紙と解答用紙を提出して退室。

12:30 本来の試験終了時刻(消防設備士甲種の受験資格で科目免除を使った場合)

言い訳と今後の予定

まー全力は尽くしたけど今の私にはこれしか出来なかったんだから仕方がないです。直前2週間に仕事が忙しくてスラック皆無でぜんぜん勉強できなかった自分のせい。せめて試験日が日曜だったら土曜にもうちょい詰め込めたんだけど、日程的にも運がなかったですね。

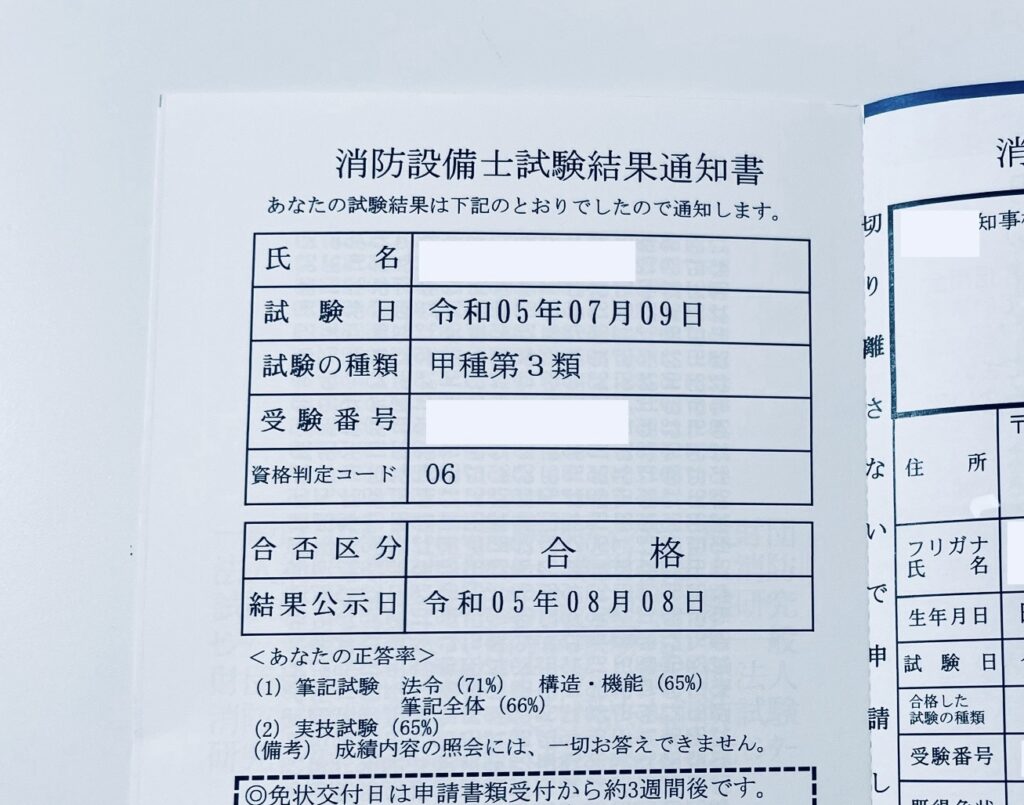

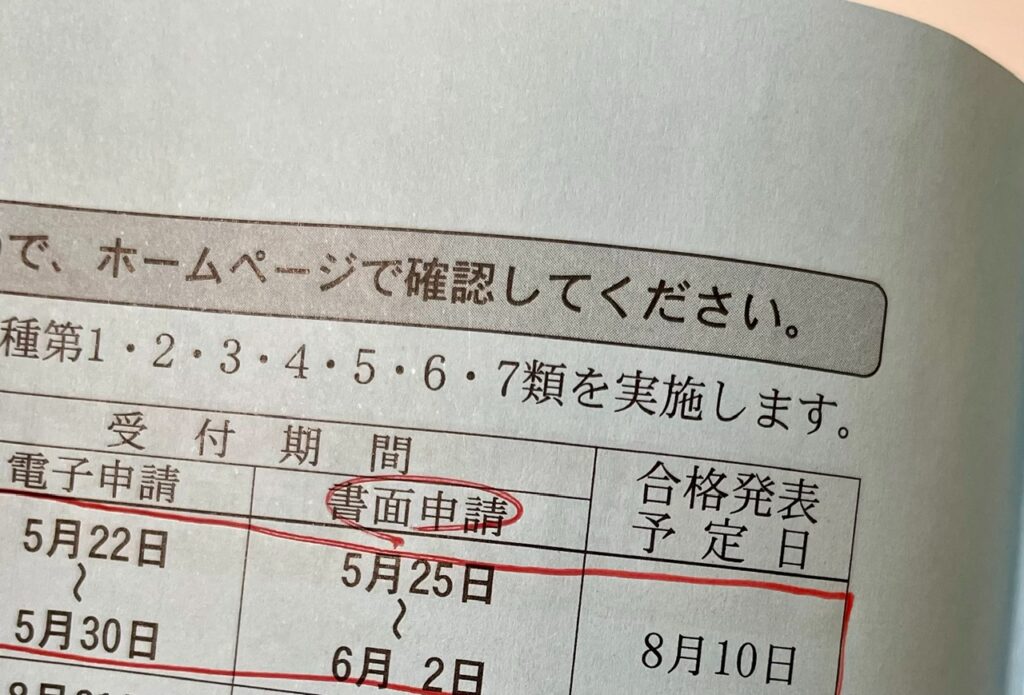

で、ダメだったらうちの県だと次は7月なんですが、あの細かい暗記をまたするのかと思うとうんざりするのでなるべく早く受けたい。ので隣県で4〜6月に試験があったら受けに行くかもしれません。試験元から令和5年度の日程が出たら考えます。

まーとりあえず終わったものは終わったので、いったん忘れて仕事をなんとかします。あと編み物とかしたい(逃避願望)。