引っ越すことにしました。今の部屋は居心地が良くてなんだかんだで10年暮らしたんですが、いかんせん潮時なので旅立ちます。そしておととい全捨離という概念を知り、1年以上使っていないものは全部捨てていくことにしました。使わないけど物としてはまだ使えるしなーと思って残していたものを片端からゴミ袋に突っ込んでいます。たいへん楽しい。

で、その流れで終わった資格の参考書とかノートとかも捨ててるんですけど、建築設備士と二級建築士の時に作った法令集が出てきたので捨てる前に記録しておきます。当時は独学で知識もないなか手探りで作ったのでそれなりに思い入れがあります。けどもう使わないので全捨離します。

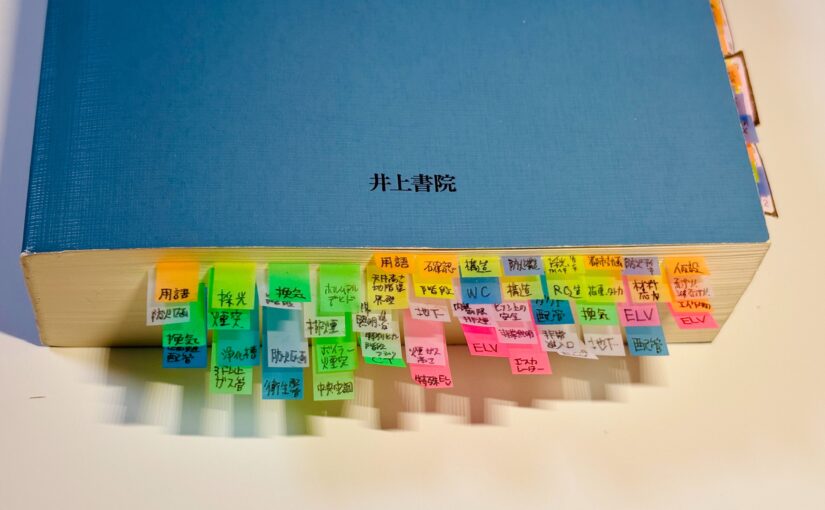

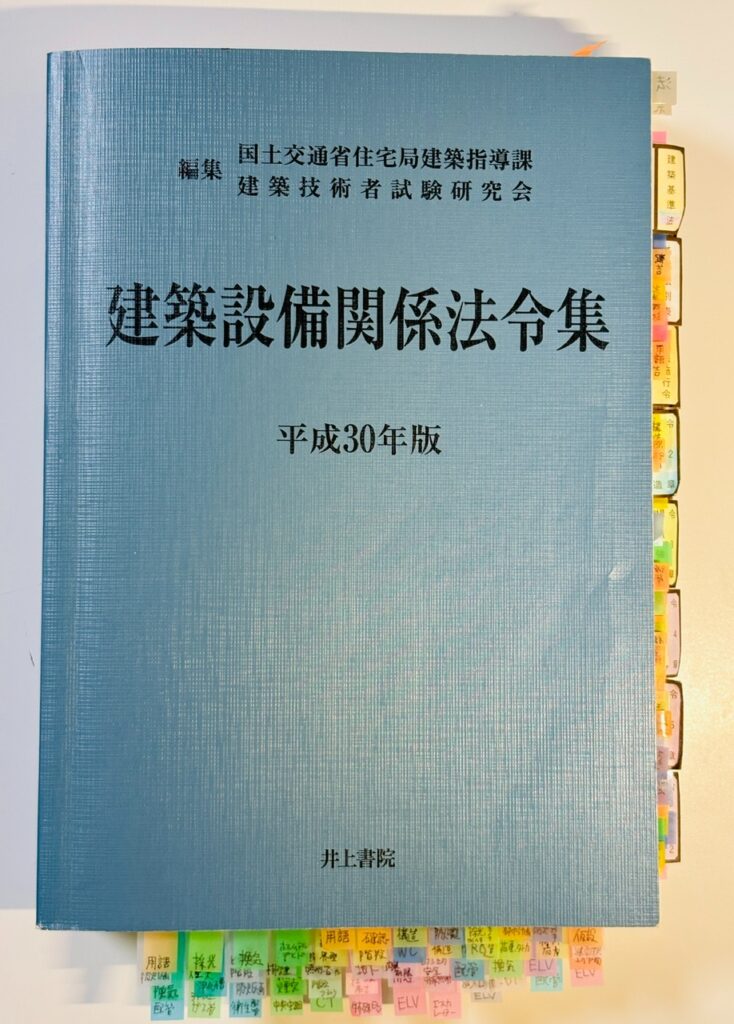

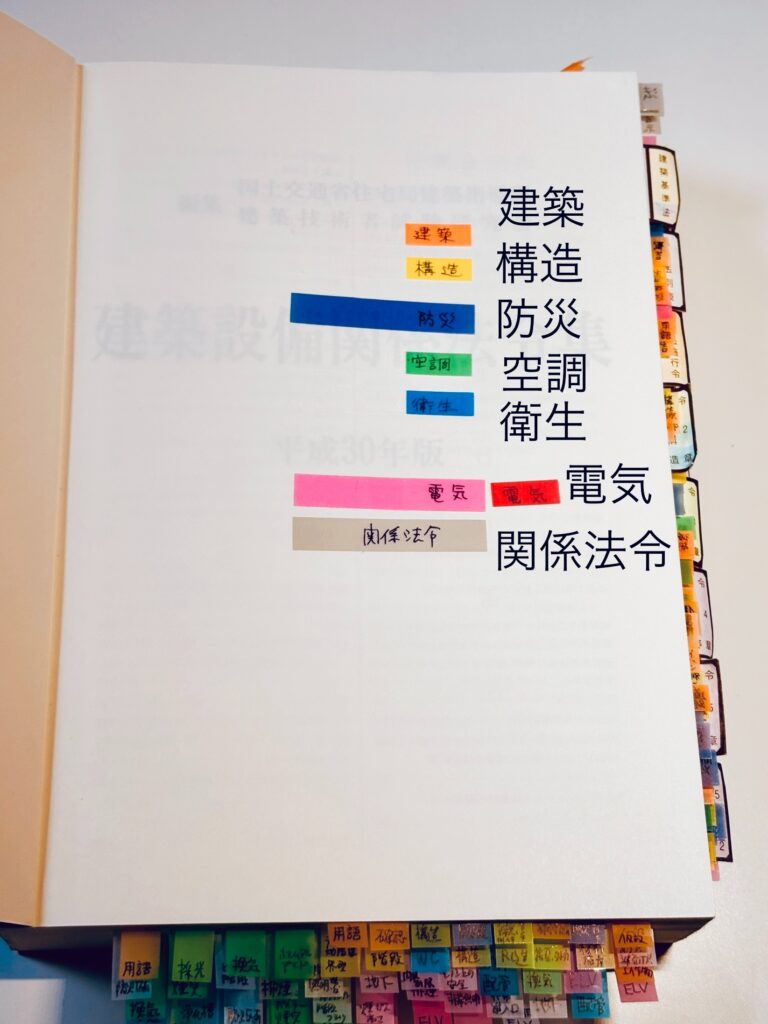

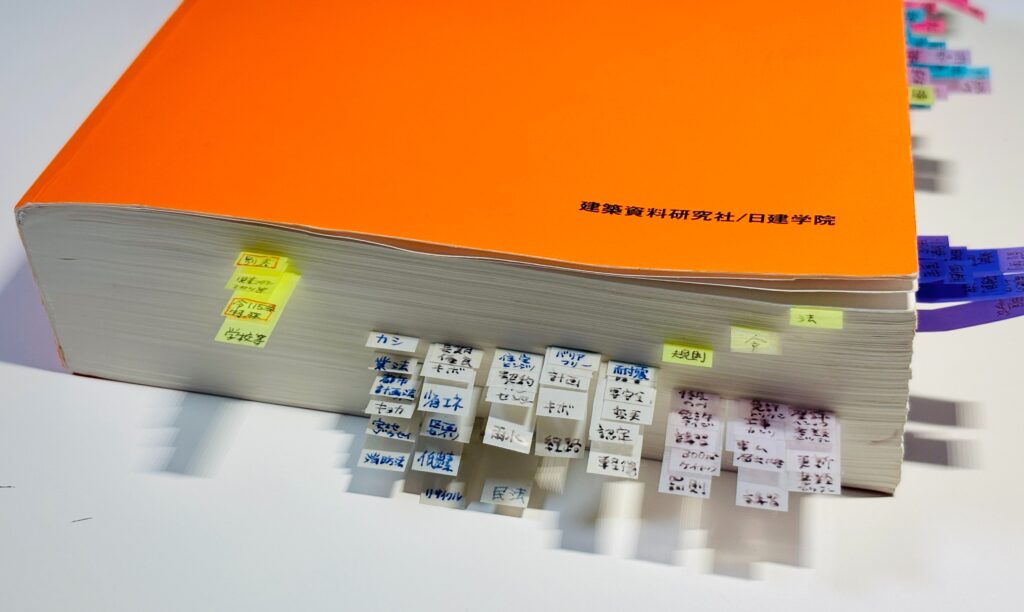

一冊め、H30建築設備士用

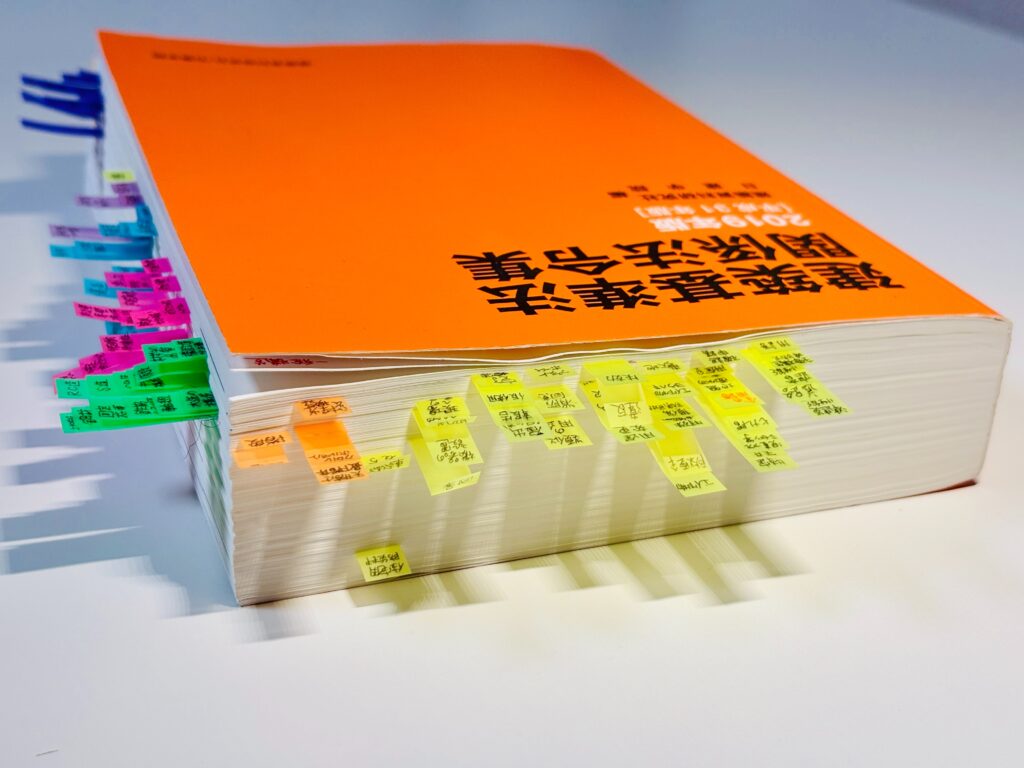

まずはこれ。平成30(2018)年に建築設備士を受けて受かった時に作ったもの。私が生まれて初めて買った法令集です。設備士なので井上書院。

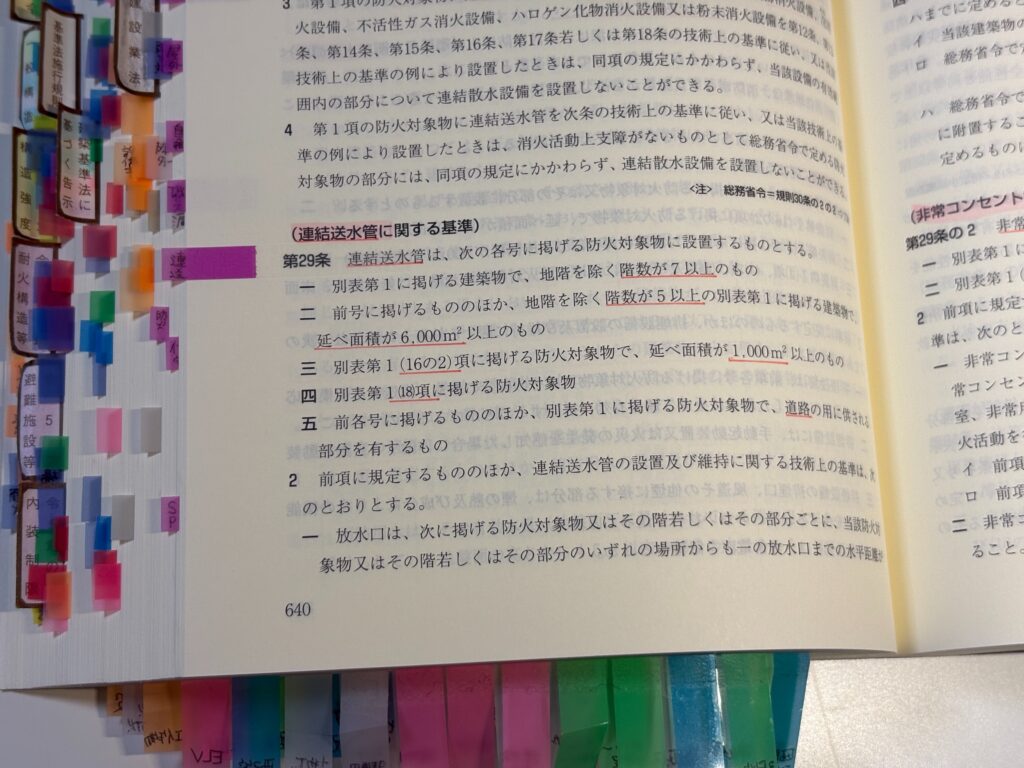

付箋がやたらと貼ってあります。何でこうなったかというと、当時は法規も法令集も初めてでどうすればいいのか全く知識がなかったからです。とりあえず法規の過去問を見て、出てきた法文にぜんぶ付箋を貼っていました。

付箋の色は自分ルールでこう決めていたようです。

- オレンジ→建築一般知識

- 黄色→構造

- 紫色→防災

- 緑→空調

- 青→衛生

- ピンク・赤→電気

- 灰色→関係法令

作り方の経緯としては、最初は小口側(縦の方)にだけ付箋を貼っていました。

が、勉強が進むにつれて付箋が増えていくので、直前期にはものすごく探しにくくなりました。

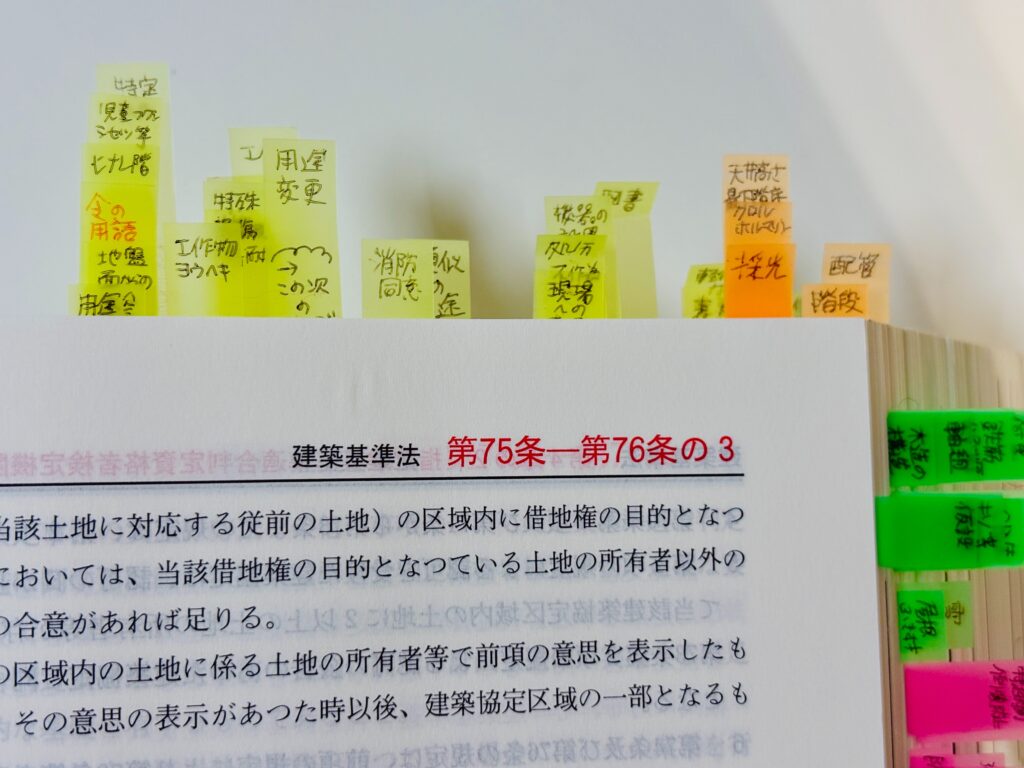

ので、こりゃいかんと思って試験の2日前に下側に新たに付箋を貼り直しました。こっちはものすごく探しやすくて本試験でも役に立ちました。

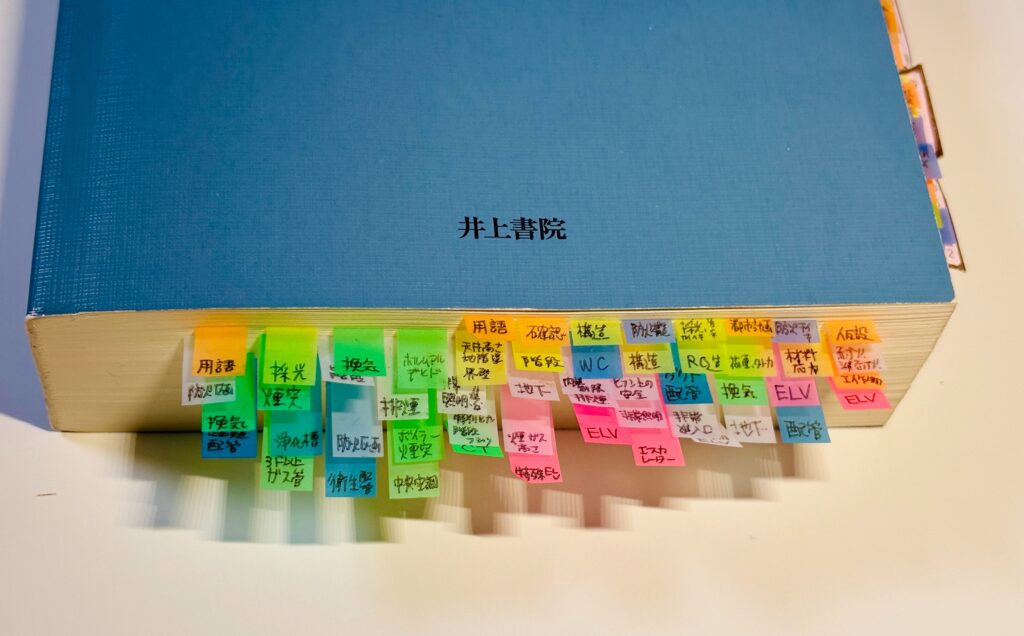

ただし、これの欠点は法令集を立てて置けないことですね。下側がびろびろなので。まあこんな具合に私は建築設備士の法規を乗り越えた訳です。

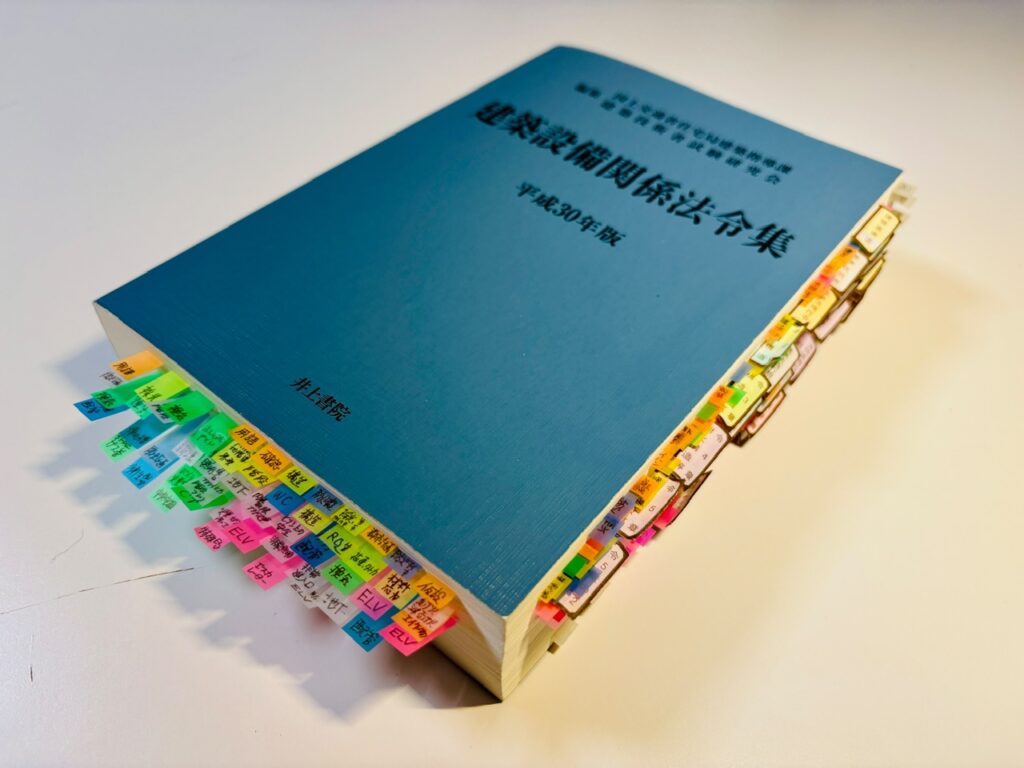

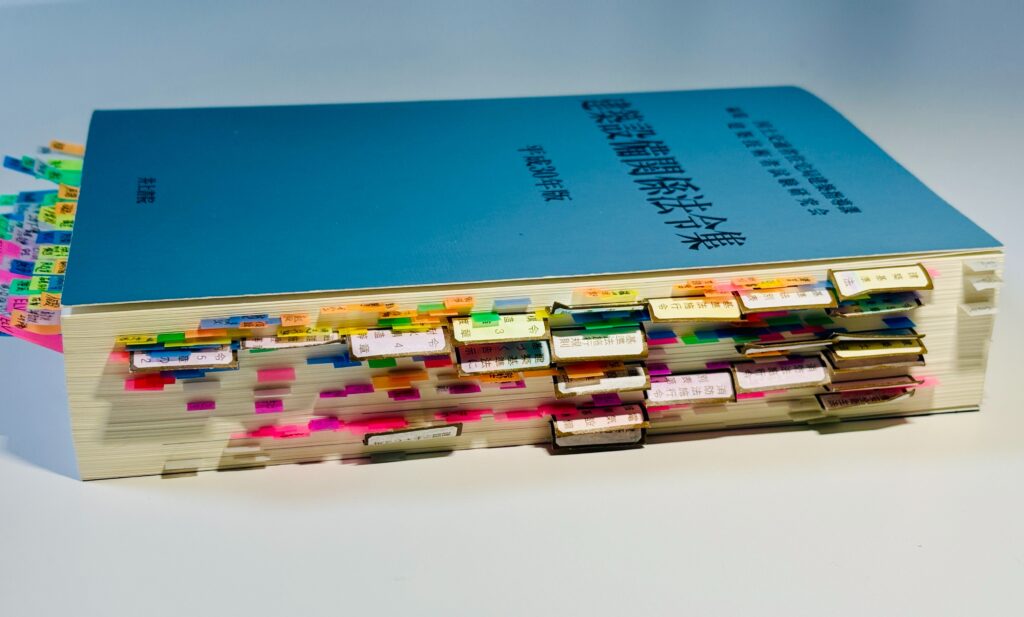

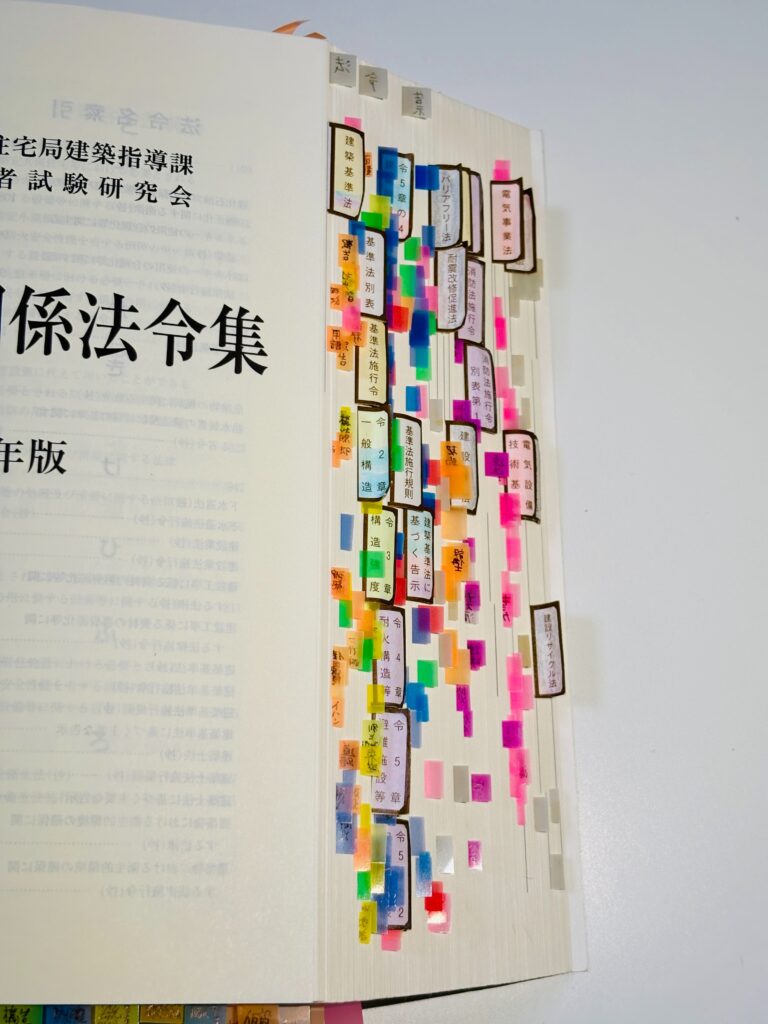

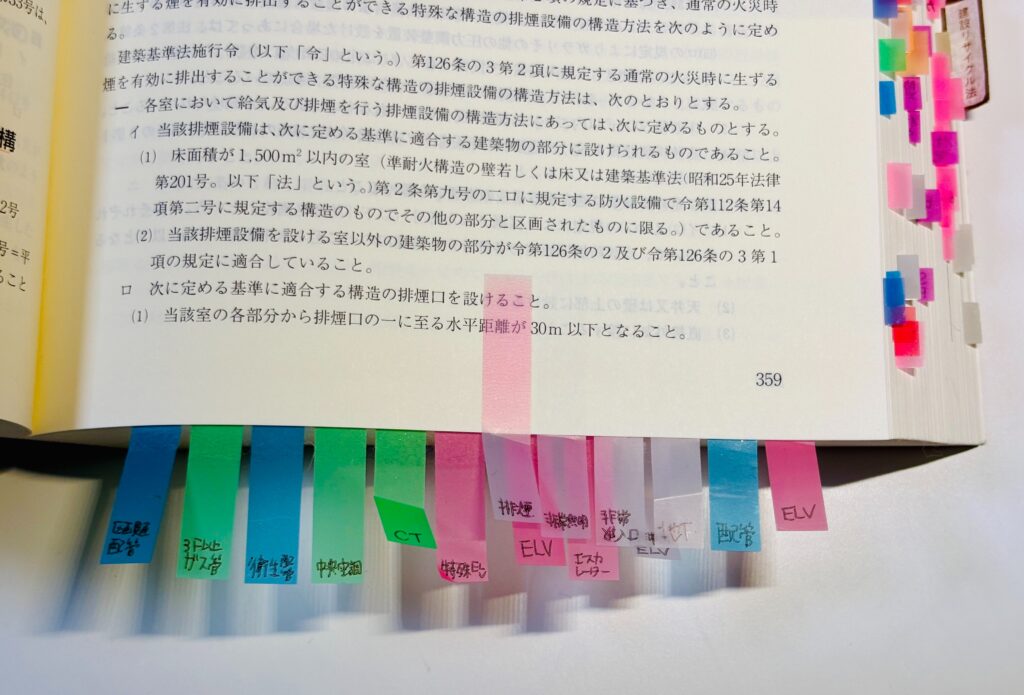

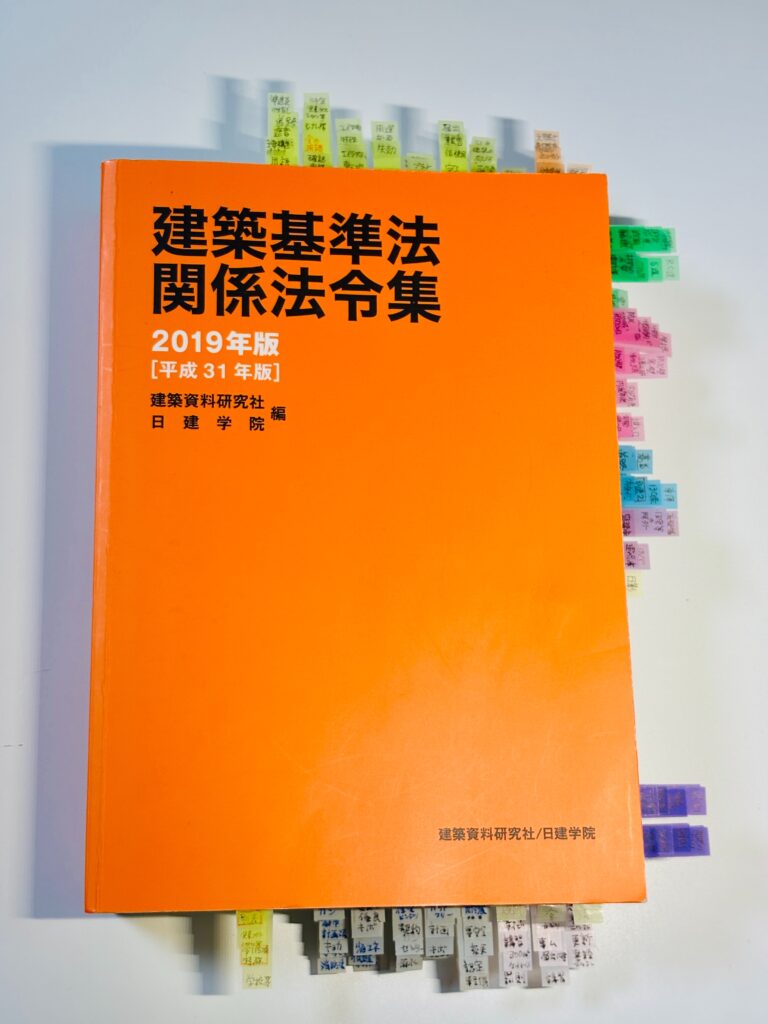

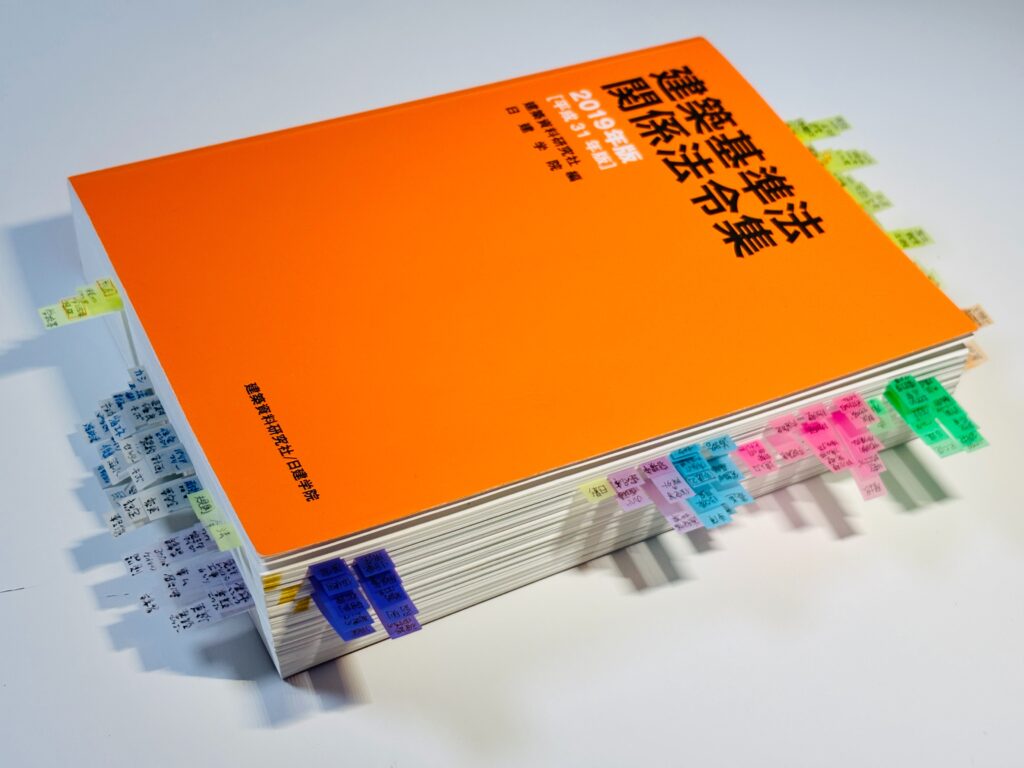

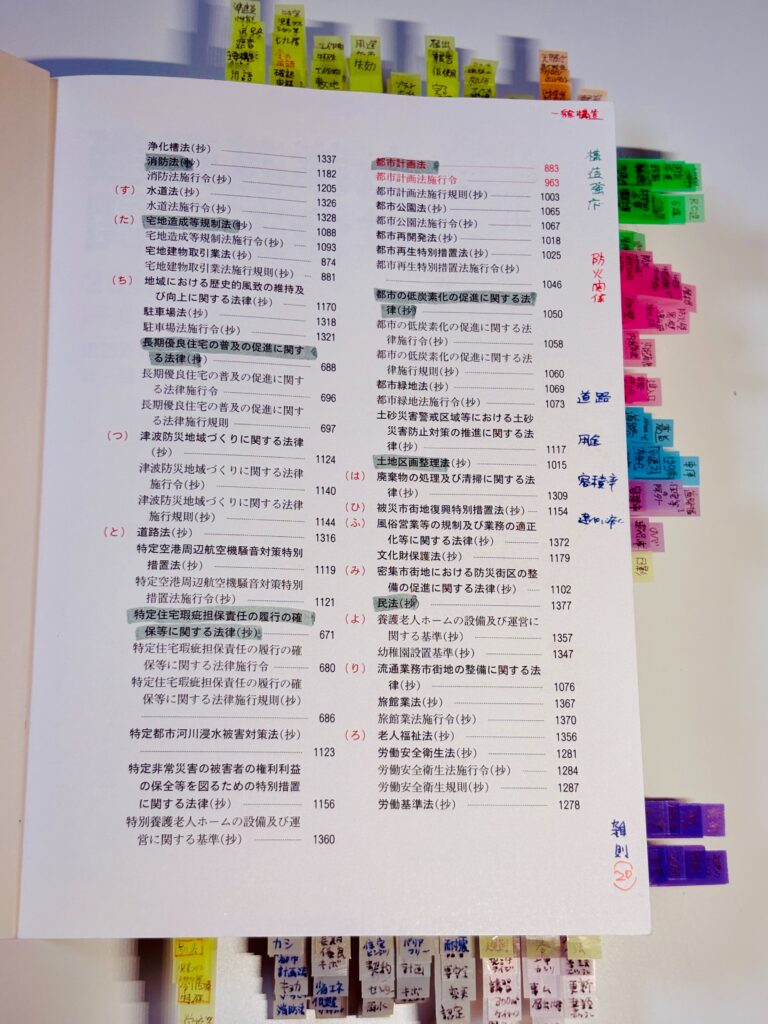

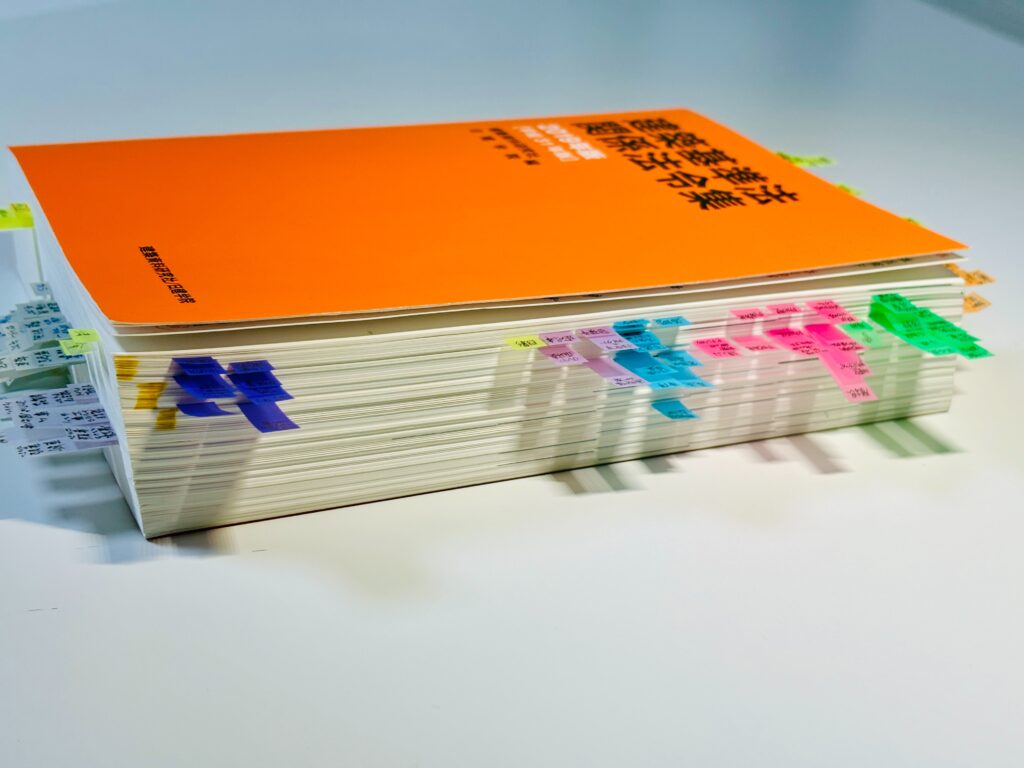

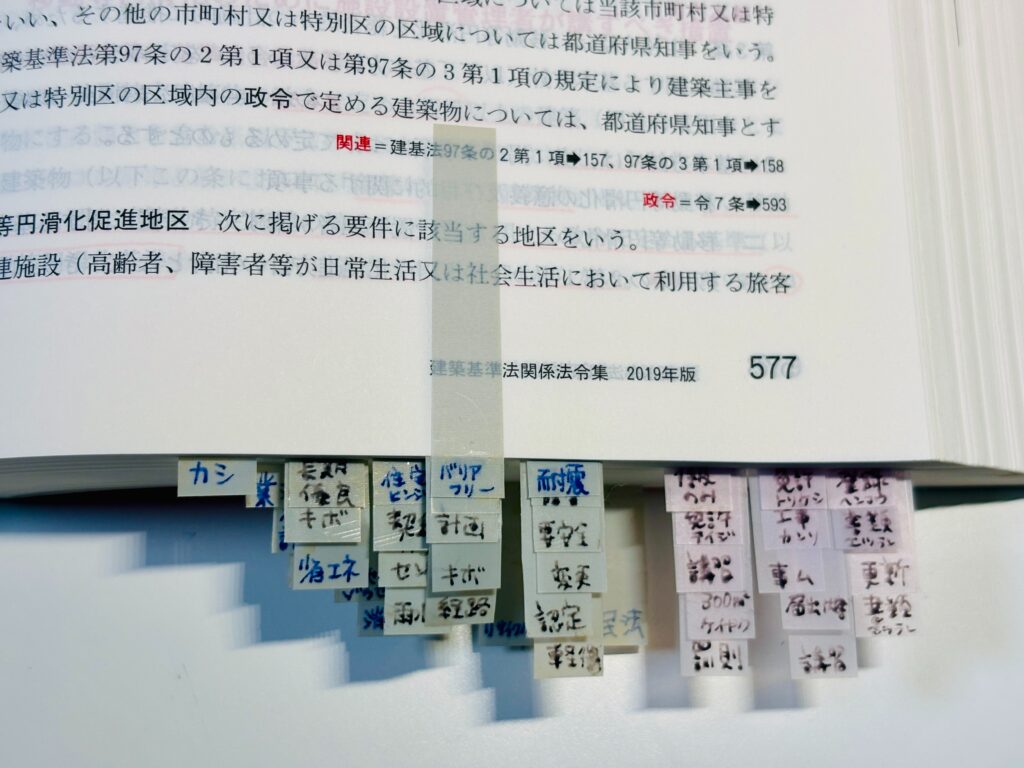

二冊め、R1二級建築士用

そして、翌年の令和1(2019)年に二級建築士を受けた時に作った我が人生2冊目の法令集がこちらです。二級建築士の学科は日建学院の過去問集を使っていたので、法令集も日建学院にしたみたいです。前年の反省を踏まえて、付箋の色に加えて貼る場所も最初から決めました。

ちなみに二級建築士の学科直後の日建学院のセールス電話がものすごくしつこかったので私は日建学院アンチとなり、それ以来総合資格に乗り換えました。しつこく電話営業する資格学校など誰が好感を持つものか。のでそういう意味で出版社に思うところはあるものの、これは我ながら結構良くできたと思っています。探しやすいし見映えも悪くない。まあ、あいかわらず立てて置けないので収納には難がありますけれども。

付箋の色と場所の凡例は、表紙を開いたところに書いてありました。

- 黄色→建築一般知識

- オレンジ→一般構造

- 緑→構造強度

- ピンク→防火

- 青→道路、用途変更

- 紫→容積率、建蔽率

- 濃い紫→雑則

- 灰色→関係法令

- 薄灰色→建築士法

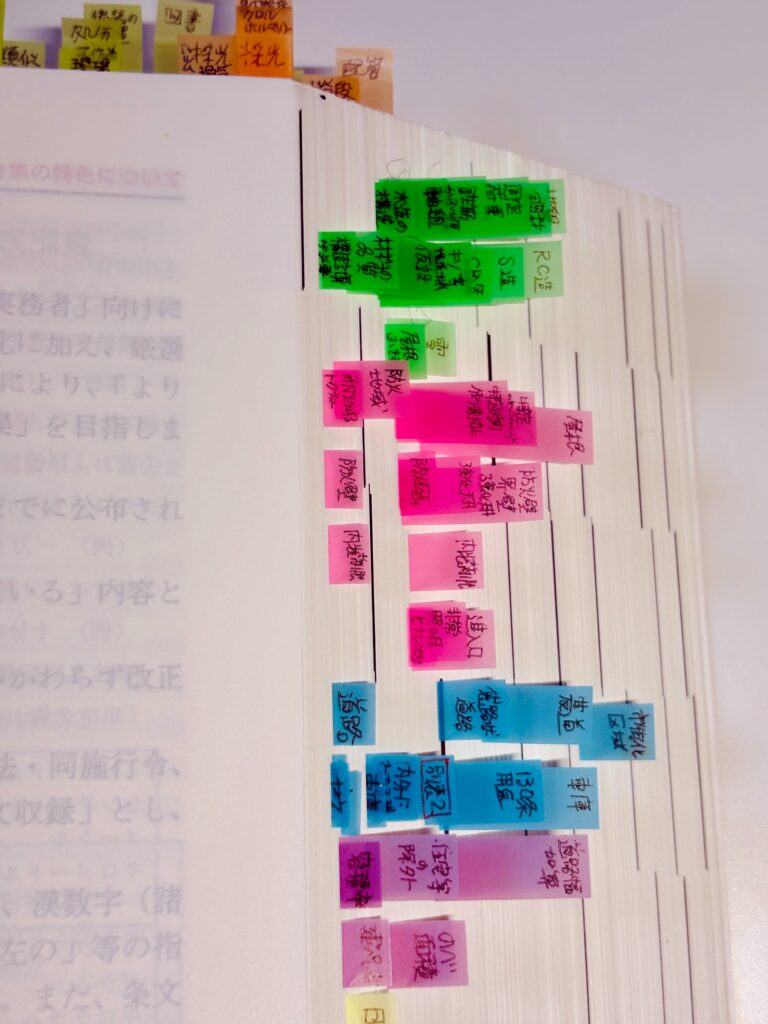

せっかくなので全面の写真をのせておきます。

これを作ったのは39歳のときなんですが、老眼がはじまってきた今(45歳)となってはもう付箋にこんなに細かい字は書けないので、建築士とかはほんと早いうちに取っておいて良かったなと思います。30代までの方には想像もつかないことだろうと思いますが、40代前半〜中盤にかけての肉体的な衰えってものすごいんですよ。まあ、今ならまた別の作り込み方法があるんだろうけれども。

三冊め、R2一級建築士用

これはもう捨ててしまいました。ここまでの流れで独学で作ったんですが、一級建築士の法規はこんなんじゃ全然太刀打ちできなかった。

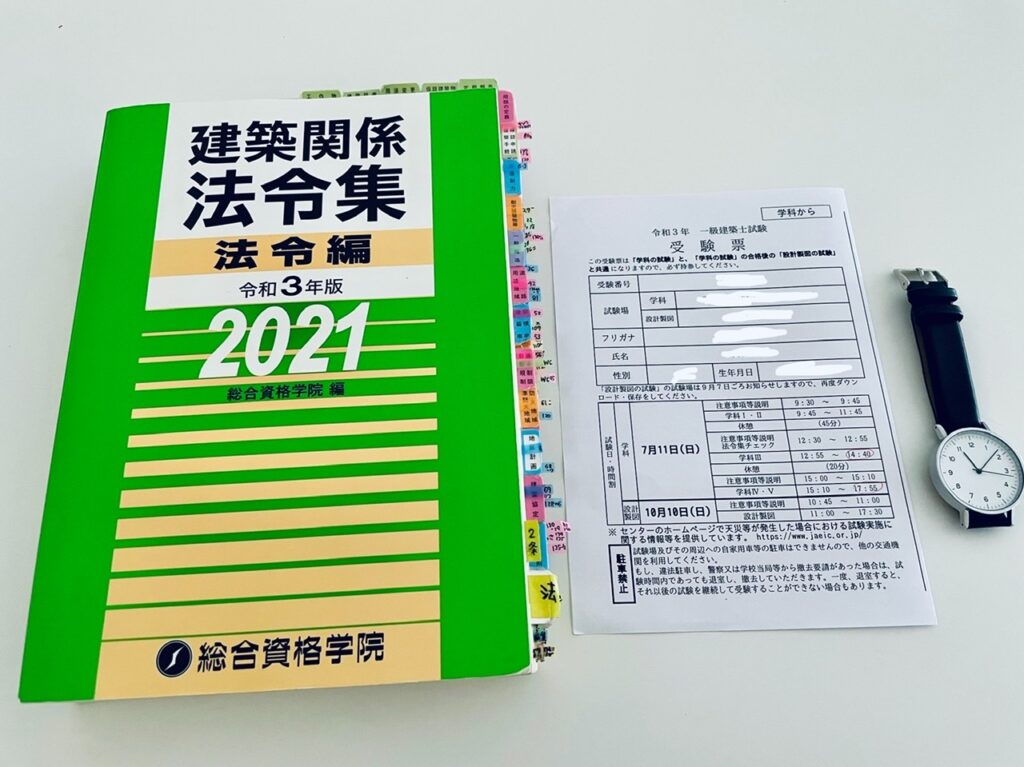

四冊め、R3一級建築士用

この4冊目が我が人生におけるベストオブ法令集です。過去三年分の独学ノウハウにくわえて総合資格通学で得た知見をこれでもかと注ぎ込んで作り上げたものですから、もう戦友です。おかげで本試験では法規で30点満点中29点も取れたし、この4冊目だけは捨てられないので次の家にも連れて行きます。この中身もそのうち書きたい。

というわけで、全捨離に向けた法令集の供養ブログでした。さようなら法令集。そしてこんな作文してる場合ではなくて、明日の昼には引っ越し屋さんが来るので箱詰めに戻ります。さようならアパート。